��ʮ���� Ѱ����֯�����˸ɽ����Ծ��ڡ����ˡ�

�й�������80�����90���������ֵ���˳������߷�ʱ�ڡ�����·�ģ��ߵĶ�����ѧ�������·�ӡ�����·�ģ��ߵ�����͵�ɡ����ߵ�·�ӡ�����֪��ʱ���������й���ʱ������Ψһ��һ������ǩ֤·�ӡ������˸�������������ǩ֤�����������˳�������˵�й�����������1951���ǩ��һ���ѺõĻ���ǩ֤Э�飬�ҵ��ں��Զ��ӳ����ɼ�ʮ�������й���ͨ�ϰ��գ�����δ�������ǻ�����ɶ�����ʴ���ǩ�ŻݶԴ�һ���������壬��������ȥ������Ҳ����Ȼ�������ˡ������˳�����ʱ�ڣ�����������������������Щ���ѻ��ŷ��ǩ֤�����ֲ�Ը͵�ɳ�����ͬ����˵�����ֱ����һ���Ϸ�������ŵĽݾ��ˡ����ǿڶ��ഫ��һ��ʮ��ʮ���٣�����-Ī˹��-������˹�����������dz���ͨ�����㽥�������У����ճɺƺƵ���֮�ơ����Ƕ�����������ĺ���Ϊ��һ����ͬ�Ŀ������Ŀ����ߵ�һ�����ˡ���˵��ʱ�����ġ������һ����������������������˫˫�¸ڵ�������Ѧ�ɣ�������ǰ���Ѿ����������һ�����ʵ�ү��������˿�������������̯�ء���������1991���ģ��ҷ��ظĸ↑����ȫ��ͣ�ڣ����ǹ�˾�ѱ����ٳ�������ǰ������������������Ŀ����ĺ��ڡ�ƾ�Ŵ˿����ڵ¹���ѧ��ͯ��С��鶬�����Ŷ�������Ůʦͬѧ֮Ů�����������뺯��ƾ��ǰ�������ں��ڴ���ʱ�������������˳�����ұ��õ��˻��պͳ����������ĺ�����ڼ丽�ӵ�һ��֤��������ȥ���������˶������ڿ����Ĺ���ǩ֤��8��ʢ�ģ��ұ����������Ī˹�Ƶ�3�ι����ؿ죬��ʱһ�ܣ���Խ���ɡ��������ǣ���Ī˹�ƶ����˼��죬�پ����������ڵ�����Ŀ�ĵز�����˹��

��;���������ģ��ǻ�Խ�������ǰ����֡��������ߴ�ͦ�Σ���ֱ���졣��ֵ�ļ��İ����֣�֦��Ҷï������������г������Ƥ�ڰߣ������де�ãã�ֺ�����������һ��һҹ����������������ڴ�ԽһƬ�����嫵�ɭ�ֹ�����䣬��;��ˮ��һɫ��һ���ʵı��Ӷ�������ʼ��ȥ����ͻأ����Ϊ���������ˡ�������һ������������������ʲô��ѽ�����DzŻ�Ȼ��������Ǿ��������ı��Ӷ���������ˮ�峺տ���������羵����ĿԶ����ˮ�����ʣ�����ˮ��ˮ���죬����һ������ʫ����й�����������Ӱ��涡���ľ��ɵİ������ϡ�

��ʱ�Ķ�ŷ�����ոմ���ԭ��ʽ�ƻ�������ת��������й��˵����ðٻ�����Ƥ�µ��������Ӵ���������Ь�������ֵ�˿�࣬�������������У�������Ī˹�ƺͲ�����˹��һ·�����ܵ���ӭ�����ϼ�����ٻ������������ᣬ�ӽ������ɾ��ڵij�վ��ʼ������ʵ�ү�������й���չ���ᣬ����һ������վһ�ֶ����ſ��ˡ�������һЩ��վ��һ����ȥ������վ̨�������������µ��������ȿֺ���Ż������̵ij�Ʊ��Ҳ�и��������������綯���뵶��㡰��ó�ģ����ϵ�ͬ���������������ܵġ��й����족��һ�ֽ�Ǯһ�ֽ��������������й�����ү�����У�����������վ��������Ŀ�վ������������վ��һֱ����������Ī˹�ơ�һ���г̣�һ��չ������һ·��������һ·��������ˣ�Ǯ�����ˣ�������Ҳ�ܽ�·�Ѵ�ƽ���͵�����ѳ��������ˡ���֮ȥŷ����ѧ�ġ��ߴ��ϡ�ͼ����������������ǡ����ʵ�ү��ä����ȷҲ���������Ͱˡ���ʮ����й��˳���������һ���羰�ߡ�

��ʱ�ڣ�ÿ�춼����һ��ʼ����Ī˹�ơ���ʵ�����й��˵��г������쿪��������˹�����ϻ�վ����ʱ�˿̣���������˹���̶̼��¾��Ѽ�����3���Ϸ���ǩ�����й��ˡ���������һ������С�������ﱻ��Ϊ�ɻ�һ���վ�����ʧЧ�����ԡ���Է�ӵ�������й��ˣ���ީ��֮���������ܵ��ˣ���Լ��9�·ݣ�Ҳ�����ҵ��ٺ�Լ���ܣ���������������������ֹ���Ǹ����й��ѳ�����40�����ǩЭ�顣

�ڲ�����˹����һ������6�ꡣ��Ҫ���������̯����ʱ�����������Ƕ�ŷ��ŵ�һ�����ҡ�������˹����������ŷ���İٻ������г������й��˽еġ��Ļ��г�������ʱԼһ����й��˾ۼ��ڴ���̯�������ں������Ĵ������������������5,000Ԫ������ϵ�·���������Ҿ͵�Ȼ̸���ϰ�̯������ʵ���ˡ���ֻ�����Ļ��г���������ĩȥ�����С�г�������̯��ƽʱ���ڸ�������վ����λ�������һ�����д����ѡ���°�ʱ�䣬վ�ڵ���վ�ڣ������ڼ������ˡ����������˺���˹����С�������У�����̯�����еĴ�����С������С��Ʒ������Ь���������ڿ㡢���֡���֮�࣬���������дʵش����ϳ�β��ߺ���š���к����к����������Tess��k�����롰�뿴���뿴���������������⣬�۾���Ҫ�����������ܣ���ʱ������һ����������ھ͵øɾ�����س��ˡ�

ֻ������������˹����������ս��Ȼ�������档�ҿڴ��о�ֻ����������ջ����IJ���1,000Ԫ�����ⷿ���Է���������ȫ���ÿ����ˡ�����һ���ֲ�ʶ��һ�仰���ᡣ���Ҵ�С��֪�ࡢ�����ˡ������ˡ��������࣬����ˣ�����ˣ����ڹ��ˣ�Ҳ�����ӹ��˵ľ��������ֳ����������ض�������������������ʱ�˿̱���ظ������ó��ˡ������ѹ����ʹ����һ����ȫİ���Ļ�����̰���������Ÿ�ʽ��������Ϣ����ʹ��ʹ����������ȥѧϰ�ͳ��ԡ�ÿ���������飬ʡ�Լ��ã��Լ�������������Ǯ������ÿһ�춼������һ���µ��ջ���µı�ͷ�ĸо��С��������ָо����ٿ��������ѣ���ͳͳ���ڻ����ˡ�����һ�κ��������ɵĿ���֮������е���һ�ֹ�ȥ��δ�й����Ŀ������������ˮ����ʱ�˿̣��ƺ���������ѹ��֮�⣬��������ܲ��������κ�ѹ���ˡ����ƺ���������һ��������Ӧ�����������������ڹ��ڣ�������������ƾ�����ʸ���ϵ������Ȼ���������ˡ���һ���˸���������Щ�Ļ������ұ�����ʮ�㣬ԾԾ���ԡ���֮���õ��𡢷ŵ��£�ϸ���ܸɣ��ֻ�Ҳ�ܸɣ���Ӧ����ǿ����������ǿ��ѧϰ����ǿ����Щ���DZ��˸���ֻ���������ϡ�����������˹�ͺ�������������һ����һ�ΰ�����ҡ�תΣΪ���Ŀ��ұ��졣����������������˹�ż����£������г�ȥ����ɱ�������ʼ������һ����ǧ�����ˡ�������һ�����ʮ�����������һ�δ�������ô����Ǯ���ƺ�����ʵʵ���ܵ���һ�㸻ԣ����ζ�������ҸϽ��Ļ�1,000�����������ӽ�Ǯ�����������硣���ں�����������ȥȥ��Ա�仯�ܴ�����һʱ���Ҳ����������������㲻�ò�������������䡣���º������ҵĺ�������Ȧ�д�ΪЦ̸��˵��һ�����ͷ��˴�ƣ����DZ����������Ҫ�ڹ���������Ǯ��

�ڶȹ������������ʸ������������˳�ȥ���۵Ķij��ʹ��������¶������ԡ������֮���������ڲ�����˹���������ȶ�����ʱ����������ļ�į�����������������ˡ�����ʵ��һ�ֶ����κ����һ�����������Ŀ���ǻ�֮��ȥ��ĸ���Ļ���ڡ����ǣ��ҿ�ʼ����ȥ�ڹ��ڸ����������ĸ���������־�������������ġ��й�֮�������������й�����������֮������Ҳ��������۵ġ�ǰ�ڡ��������š�����������������������ʮ��������������������ұ������Щ��־�ڲ�����˹�����۴����ˡ��ٺ�������ѹ���Ѿá����ס�Ķ��й������״��ǣ�Һ�˼���IJ�������ַ��ˡ����������ף��������Ͳ��Ǹ���ʲô�����˵��ϣ���������̯����֮���͵Ķij����������Щ�������Ҳ����ζ��Ȼ��ֻҪ�����е�СǮ�ε�����������С¥�Ե����ֵ�����Ūī�������˼ά�����ǣ��ҿ�ʼ�á��ߺ���������Ȼ��ȡ���ߴ���ʤ����֮�⡪������������������ġ��й�֮�������������й����ϣ����������˺ü�ƪ�����������ļ��ţ���ƾ���ɼ�Ĺ�صĸиţ��ж���������ѡ�Ĺ۲죬�ж�����������ת�͵�˼�������жԹ��ʹ���ʷ�Ļعˣ�����������ķ�˼�������ȵȡ��ȵȡ�Ʃ�磺����������Ҫѡ���������������ٷ�����̫̫һϯ̸���������۵��������µ�ѡ��̨�Ĺ��������ǹ������𣿡�������������������֯�Ŀ����ԡ�������й����˲��Ե�����˼���������й����ڶ�Ԫ��������������ƶ�Ԫ���Ľݾ�������������������������������˼���������������������ǵ�ʱ����������̯���У�Ψһ�����˿��﹩������˰ɡ�

���ڹ�ȥ�ڹ����������ӡ��������������������������Ȼ��������־�����������Щ������ֵ����Ȩ�����ɡ����������ơ���Ԫ�������������ȵȡ��ȵȡ������IJ�����ǿ�ҵĹ������������ռ������ϣ��������Ƕ��в�ͬ�������Ǵӳ������Գ������������Ǵ�Ψ��ʷ�۳������������ǡ�������ֵ��Ϊ��������塢����ļ�ֵ������������Ϊ��ʵ���й�Ӧ��Ϊ֮��ȡ��Ϊ֮�ܶ����Ƚ�������������Щ���룬����������ʵ���������ϣ��ҵ�������������˵����롢���˵ļ�ֵ�����Ÿ߶ȵ����ϡ�

���ǣ��ҡ�����֯����Ը��Խ��Խǿ�ң������е㵱���ڹ�����������˵�����֡���ͳ������Ѱ���Ӱ�����ζ�����ҿ�ʼ��һ������������Զ�����ֱ��뵱ʱ���������������֯�������������й��������ˣ��롰���������й����ߣ���ϵ���ܿ죬�ұ��յ��˻��ţ�����������ػ�ӭ�Ҽ�������֯�������������һ��ŵ���������֯������Ρ��������������һ��ŵ�����������ϯ������¹��ֲ���ϯ��ī��

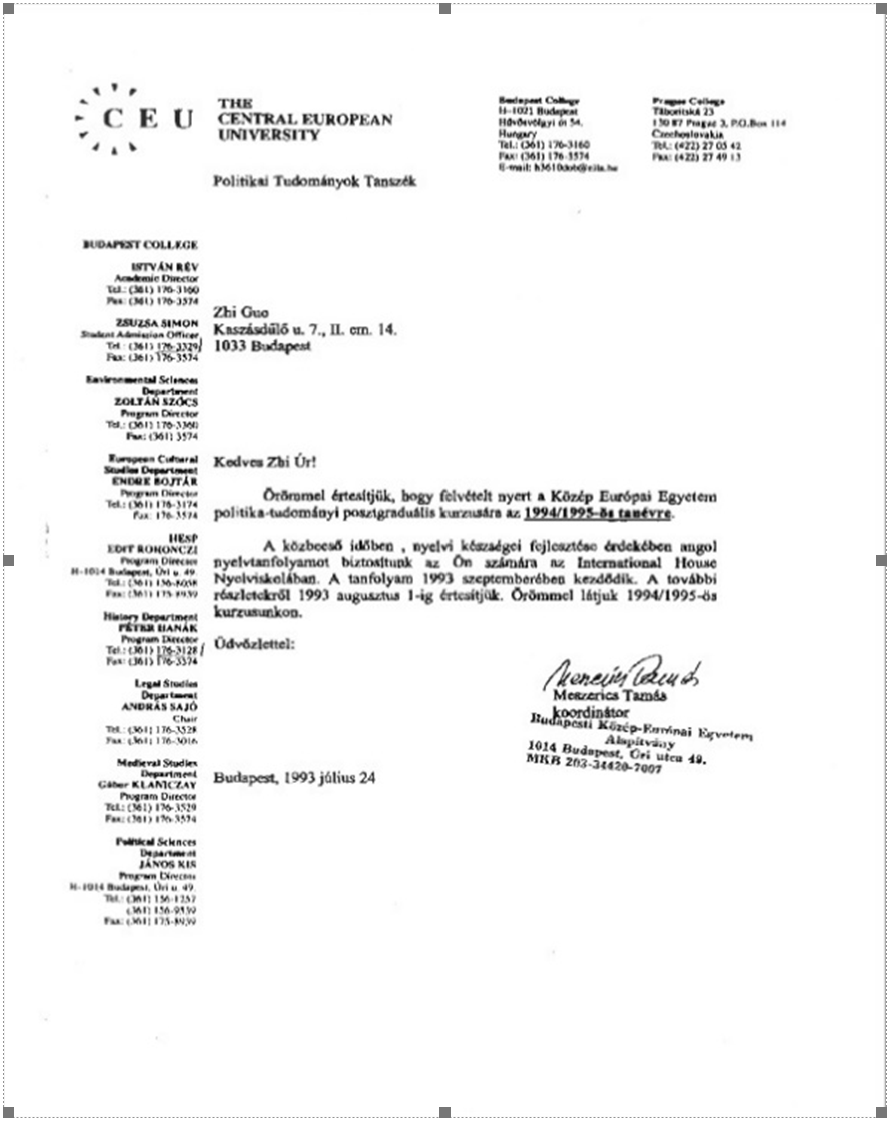

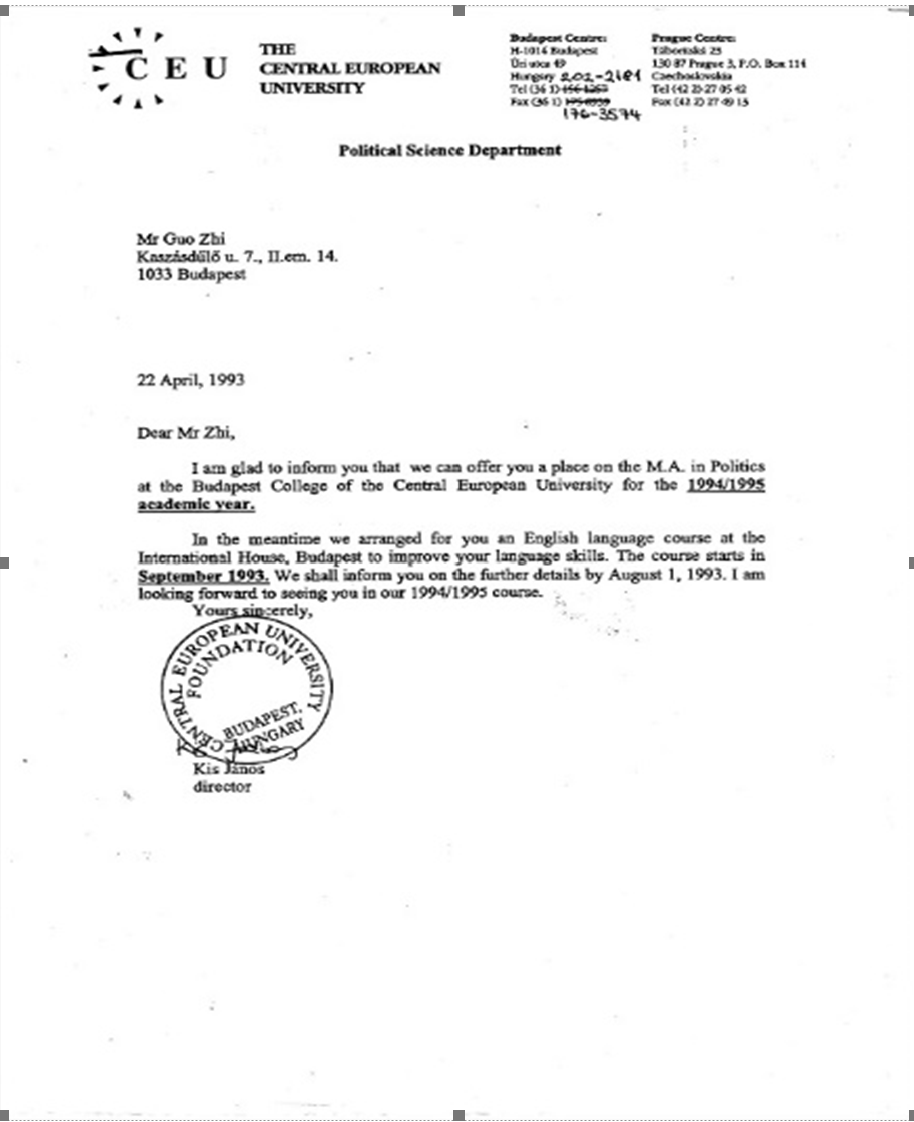

���꣬�ҽ���Ҳ�ӵ����������������ҹ�ȥ�ڹ������η��ľ���������һ�Һ�˳�����õ������Ϲ����������ݡ���Ϊ����ʡ����һ������ٰ�Ϸ�����֤��Ǯ�������Լ��ڹ��������������Ӷ�ʧȥ����ѧ������ѧ���ʸ������б��ܻ�һ���ϴ�ѧ���Ρ����ǣ���ƾ���Լ��ڹ���д�ļ�ƪ�������£������ĺ�û�����ģ����ԡ�ͬ��ѧ�������ڲ�����˹����ŷ��ѧ����Ͷ�������ѧϵ��˶ʿ�о����γ̡�������û���뵽���ҵ�����ܿ���������������Ҽ���Ӣ���������ı���¼ȡ֪ͨ�顣��������¼ȡ֪ͨ��ȴ���е��飬���ұ���ͨ���и�550�ֵĿ��ԡ����ǣ�����������ɶ�²��ɣ�ȫ��������̯���ţ���������ڼ���ͻ���и�Ӣ���ŷ��ѧ�Ⱥ��ɹ���λͬѧ�����Ҳ�ϰӢ��������������ĴΣ����Ҳֻ�õ���500�֡�������о���ʵ�ڳŲ���ȥ�ˣ��ҵ����ѧ��Ҳֻ�������ա�1997�����Ҹ���ǰϦȥ��ŷ��ѧ�������ѧϵ������ŵʲ���ڻ�����˵�����ǵ��Ǹ�¼ȡ֪ͨ����Զ��Ч���κ�ʱ����ͨ�����и����Ժ����ٻ����������������Ѿ��ܹ�ͨ���и������ˣ����ҹ�ȥ��������������Ҫ�ϴ�ѧ����Ըȴ����û���ˡ������ѹ�������ƾ�����䣬�������ó��ɹ���ʱ���ˡ�������ˣ��������Զ���ŷ��ѧ�Ĵ����Եĸм�֮�顣

��Ӣ�����ı�����ŷ��ѧ����ѧϵ˶ʿ�γ�¼ȡ֪ͨ

�������˵�ʱһֱ������������ѧ���з�չ��֯����ŷ�ող��������̯�壬��û�б���������Ұ��������������������ŷ��ʱ����������֯�����ԣ��ҵ������������Ա���ݣ�����������¹����Ϸֲ�ͳ�ܡ�һ��żȻ�Ļ��ᣬ�Ҵӵ¹����ٵ���Ա��������ʱ�����ܲ���һ��С���ӡ����зdz���ϸ��������������ϯ������ϯ�����鳤���ܸ��¡��Լ����¸�����Ա�Ľ������ò�����ļ���������������Ƿ�Я����ż�ļ���ͬ����������Ҽ���������������ĺ�մӹ����ӳ�����������Ա��ɡ�������ǽ����ڹٳ���������Ȩ�������ԭ�ⲻ���ذᵽ�˺��⣬�ᵽ�����ˡ���һ�����ǰ�����ڹ�Աת�����ɵ�������ʿ����������ѷ��������ƣ����������ȴ���й����������ֵȼ�ɭ�ϵ���Ȩ����������������֮���������ǻ���������������ʱ�ڰ���Ҫ�ȣ�Ҳ��ȥ���˼Ҵ�����ʱ�ڵļ��ܶ���ͳ��Ȱ����DZ�С���ӣ����������˵�һ���������������ѵ�ӡ��

�����������Ҽ�Ϊ���˿���д����Ϊ�������־������ͳͳ�����ۺ���ʣ�����ȴ��δ�����ۿ�������۵ָ�ѡ������Ź��š�·��·����������ȫ����ۿ��������Ը�ѵĸ����Լ���ʱ���յ�����Ϥ����㡣����������һ�ָ��θУ���������ɬ�������˿������ǡ�ļ�衱����������Ӧ���ʶ��Ǹ�ѵ�����Ҳ������ν�ˡ������������������Ŀ�õ���һЩ���˸���ʵ�飬������һЩ��������ġ������ԡ��ĸ��ܣ�������֮ʹ����ij��������ʥ����µ�����ʹ��������֪��

1996��1�£����ڲ�����˹���ˡ�����֮�����Ϸ���������ˮ��֣�����ƪ��������˼���峤�ġ����ǵ����ë�����ù���������ѧ�ң�֣�����ĸ����������ң��ָ������������������ǣ������Լ����������ԭ����ͷ�����µĵ��ӣ��ҵĶ����ȴ�����ĵ����ж����ķ�ʸ�������հ���������̿��������ִ����ŵ�������˼���������������������ϵ�����˼���������������ˡ���ͨ�����ְ������ﵱ����������������������������С��ҵ�Ȼ֪���������ڵ�ʱ��������һ����ʱ�֣��ⷽ������������Ѷ������١�������ƪ���ǿ���������������������ġ������Ҵ��ĵ�����һ�ְ��ס�ij嶯��ȥ����һ���ˡ����ǣ��ҳ����������ѩ�أ����㲻�������ڼ�����һ�����£�д��һƪ35,000�ֵij��ġ�����˼���������������ˮ��֣��������ȶ�����������������ϵ�����˼�����̽��ʮ�¸����Խ������������߹�����äĿ����·����Ӧ������������������⡢��ȫû��������ٷ��Ǹ���ٹ̵��հ桰�������塱������ϵ����ȫ�����������ؿ�������˹ëԭ�����������˼�����ߣ��������Ƚϡ����������ж��ó����ķǹٷ�������˼������۰ɡ����ĺ��������ڡ�����֮����1997��9�º��ϣ�

����˼�����

����������ˮ��֣��������ȶ

��1996��5�£�

�� ��

������Ҫ

������˼��������У������ӱ��������ϰ��ն�����û�������ġ�����˼����ľ���ѧ������ѧ���κ��۶ϣ�������������ѧ������Ψ��ʷ������������б�����Ϊ��������ֵ���ŵĿ��ܡ���������Ϊ��ֵ���ŵġ�����˼���塱����Ӧ����Ϊ������˼����̡����DZ��������ϵ�����˼���塣

���Ľ������˼�������ʷ��ѧ�͵�����ʵ�����������ʹ����е����������������������˵ļ�������ѧ�����������ר�����������������͡�������������������������Դ��ڹ�Ͳ���ͼ֤����ǰ�ʱ���������е����������ͼ��Խ���ƹ���ʡ�ԡ������赲�ù��ʱ������ƶȵ��������֡�������������֮ʧ�ܣ��Լ������ʱ������ƶ�����������巽��һ��һ�����ݽ�����������˼����Ψ��ʷ�ۺͿ�ѧ�����������ʾ����ʷ�ݱ����Ʋ���ì�ܣ��෴�仹����֤ʵ��Ψ��ʷ��֮������ѧ��Ԥ���ԡ����У����߸��߶����������ƶ��ʱ������ƶ�����������巽���ݽ��ĵڶ�������ᵳ�ˣ��������������չ�����ĵ����������������������������ʷ����������û��

����

ǰ��

һ���κ����о�Ӧ����ȷ�ذ��ն���Ϊǰ��

��һ���ӡ��˵ı���������ϵ���ܺ͡������۳��������˵���Ȼ���ԡ�

������������ѧ�еġ��ˡ�������ʷ��ѧ�еġ��ˡ���������

�����������ԡ����������ʸ�����������ı仯

���ģ��á������Ͷ������������������Ͷ�����

���壩�����ǹ�Ӷ�Ͷ��ߵ��������ȫ��

��������������ʶ�ĵڶ���ȥ������ʶ�ĵ�һ��

������Ϊ��ѧ������˼��������Ϊ�ڽ̵ġ�����˼���塱

��һ������˼���徭��ѧ������ѧ�����Խ�������ѧ����

���������ڡ�����ר����

���������ڡ���������

���ģ����ڡ�����������

���壩���ڵ����ʱ�����

��������������������������������

����

1997��11�£���Ӧ���μ��й������Ļ���������������������ڼ�ǡ��κ���������������⽻���Ӽ���ֱ���������������Ҳμ���������ŦԼ��κ�����Ļ�ӭ�ᣬĿ���˵�ʱŦԼ�г��ɳ���Ħ�г��ӿ���ӭ��κ������100�������ý���Ŷ�ԤԼ����κ�������Լ����ֶٵ������κ������ʢ������ȻҲ����Ŀ����κ�����˺�һ·������ֱ������Ŀ��֧��״����

�����������������֮��������Ѧΰ����������ס���˱����༭������Ϊ�����ٸɹ����귢�У���Ѧΰһֱ��������ϵ�����ڱ�����ɳ����˯�˺ü����£�Ҳ�Ծ��������˱༭����ɨ�������ӻ�Ҽǵ��������˴�Լ����3��ʱ�䣬���༭��һ���ȷ��еij����������������ɾ����ڳ��ܴ�һ���ռ䣬���ô�Һ�����ס�����ڼ䣬�����ҹ۲��˱����༭�����ճ������������������ӡ��������Ǻ�ƽ�����ڲ�ͬ�����·��Ʃ����ÿ��һ�εķ����գ��༭�������˶���ͣ�����еĻ��������ʱ��������������幤����һ����ͻ����װ��־�Ա㾡�츶�ʡ����˿�Ψ�к�ƽ���⡣������������������ÿ��ֻ��������������죬��Ҳ���������������䣬������������æ���Ȼ�����˶���������еض����ı�����������ʱ��ż�����һ��һ�廰����ȴ���Բ��ᶯһ����ָ��һ����æ����ı༭���Ŷӡ������⡰���ࡱ��ͷ���ƺ����Ҳ�綼ϰ��Ϊ��������æҲ���Ằһ�����ƽ��æ��

1998�괺��֮������ʤ�¡�Ҷ������������ʢ�ٳ������������й��˶�������ʤ�¶�δ�绰���ң������Ҹ���ʢ�ٲ���ﱸ��Ϊ��дһ�ݡ������й��˶����ԡ��������������Ѱ��Ұ��������ݡ�������Ǩȥ����ʢ�١��ܿ��ҽ����Բݸ��ó����ˡ�����Ҷ���д������⡣

ֻ��Ҷ�����Ӧ�����������������ר��������˼��������ݡ���ȴ��ͬ�⡣��˵����Ȼ���Ƕ������ڱ����Ϸ����ġ�����˼����硷����Ȼ������֪��������˼������ȴ��Ҫ��������д���ԣ���ô�������ҵ����⣬�����й��˶�����Ҫʹ��˼ʹ����ר�ơ�������ʶ��̬������ޣ�ʵ��˼����ʶ��̬�ϵĶ�Ԫ���桢��Ԫ��������������㷺��ͳһս�ߡ���Ȼ��ˣ���ô�������Ԫ˼��������ɫɫ�����У�������Ӧ�б��������ϵ�����˼������һԪ�����ó�Խ�����ķ�ʽ���ų����е��κ�һԪ֮��Ϊ��������ǡ��һ��ר��˼ά����һƪ�������й��˶����ԡ����ϸ���˵����Ȼ���ǰ����ҵ�����˼����ۡ���һ�����������岻һ��������˼����д�ɵġ��������˶�Ҫ��������Ƿ�����˼����ģ�����ֻ��ѡ���˳�������������˼�����ߡ������л�������һЩ����˼�����ߡ��������㡢�����������ǡ����ȵȡ��㲻��һ�����������Dzμӣ���һ�����ֹ�Ȼ�������ǵ����������������ͬ����֯�����Ի���ͽ����ȥ�ų���˵ķ�̡���˹���̣���������֮��Ȼ����һ��������

���ۿ�ʼ��Ҷ��λ�ڻ�ʢ�ٵ���ʦ¥�����ǿ��°�ʱȥ�����Ȼ������Ҷ��λ���������ĺ�լ�м��������Ǵ��������۵����ϣ����������۵���ҹ���ִ���ҹ����������˫�����ܼ�ֺͺ���̡�Ҷ�����������������Щ������̸����ٳ����й������ʰ�Ķ��������IJп��Ѫ�ȣ��Լ��õ¹��Ͻ�ϣ���շ���˹��������ȣ������ȵȡ������ʵ���Ϊ�ε����й������������ǣ����й�������ʲô�������ţ�ȴƫƫҪ������˵����ôһ�仰�������Ǹ��������˼����/�������/����ר��������Ϊ�ξ�ƫƫҪ������������ļ�ֵ���У���������������������ڶ����ʣ���ᵳ���ʣ����������ų������˼�������Ӫ������Ϊ��ʮ�¸������Խ����ɵ������ʣ��������ʣ�����Ķ�����������Ϊ�����ۺ�ʵ������ֱ�ӷݳ�����Ϊ��������ѧ����ʶ��̬����Դͷ������˼���壬��ô�������������ǣ����֤������ġ�����˼����Ķ��������й��������ʻ�������կ�������������������Ǹɵ�����˼���塢�ɵ�����ר���ɵ�������塣�����ͬ���˸��ݷ�������������ۺ�ʵ������ֱ���Ƴ��������Ϊһ��������ѧ����ʶ��̬����Դͷ����������һ�������ͬ����

����һͨ����������ɹ�ʶ����������������ɽ���е�����������й��˶�����������ϣ�Ҷ��ȴҪ����Ӳ�Ϲ������ܲ����ҵ������Ҫ������ݵ��Ǹ������ı��ϣ�Ӳ����һ��η�������˼����Ļ���������Ӣ�����ı��ڴ����ɢ������ʱ����Ҳ������������Ҳ�����ҵ�����ԭ�����Ӣ�ı�����Ҳ���͵�ÿһλ���������С��Դˣ��ҷ��Դ���������ҵ����������������Ҫô������ʹ�չ�����ۣ�Ҫô��Ϊ��������ջ��ҵ��ı�����Ҷ����������λȥ�������һ�ݡ����ԡ��ɣ��Ҿ����������κ������ҵ�����˼����Ķ�Ԫ���������ı��м����κη�����˼����Ļ�������������Ҳ���������Լ��ǡ�����˼�����ߡ�����ϣ�ܴ��е��������Ȼ�ߺ���˼�֣��ǾͲ�Ҫ���ɣ��������κ���֯�ij�����һ�����и����Եġ����ǣ��������й��˶����ij���Ҳ��û�з��κ����ԡ�

���ã������б�������������������Ĵ���ۡ���ʵ�����������������ĩ���������뿵����һֱ�������죬����һ����������������������⡣���˵�ʱ�ı��ۣ��Ӵ���˵������������ٸ���˼�й�����ʷ�ġ�������������������ʷ�ۣ���ʱ����Ϊʱ�֣���С������˵����������µĴ��ػع��������������ࡢ��ƽΪ���������˸������ǵĵ������֡�Ȼ����������۴���ۣ�ȴ���������˿������֮�����Ͽ�չ�����ǽ���̨�屨ϵ�ġ������ձ��������������ܿ�����չ���ġ��ÿ�1998��3��8�շ����������͵ġ����������ѷ��ס����������´��ؿ����˵�·��֮������6��14���������ġ��й����������˶��ķ�Ұ�������������¡����ء���������ۡ�����Ϊ�й��������ۿ���ġ�����֮����֮����һֱ�ܾ������κ��йظ�����������۵����£�һֱ����������Ȧ���������ҡ��������Ȼ����йظ������������Ĵ����ۣ�����Ϊ���������ƽ�����Ϊ�������������֮����һ�������⡱����ˣ�������Ȧ����������ƹƹ���Ҳ�ʱ�����ļ��ұ������෴��������֮������ȴ����ÿ�����һ˿�������������˿����������������֮һ��һ�ȣ���������IJ��������գ�Ҳ���ǵ�ʱ�������˽��һ����ۡ�����7�£���д��һƪ��ȶ�塶�����������Ϊ������ս�Ե���ɲ��֡��������������ȶ����Ͷ���ˡ�����֮�������Ҿ�����ս��ƽ�ܾ��������������������۵�����쿯���룬�Ҳ�ϣ����һ���¹��й�����ת�͵����ۣ�Ҫ��һ�������ӣ�ȥ������̨ϵ�������ձ������Ļ���������Ϊ����ƽ̨�����ǣ����ݰ����������ԡ����������������۵ķ�����Į���Ҹ�������֮������ί��д��һ���ţ����в������������������ƽ��

�DZ༭������Դ����Լ��ļ����𣿸����ǣ�ǡǡ�෴��Ҳ������Ϊ̫�м����ˣ����Dzŵ����Ȿ��־����������Ĭ����������漰��һ�˼������������������ݶ��ᷢ���Ľ�ɫ�������⡣��Ϊ���ߣ��༭���ĸ�λ���ѵ�Ȼ���κ�����һ�������Լᶨ�����������ǣ���ȷ����������ǣ�������Ϊ���ߣ����ƺ���Ӧ���Լ���Ϊ���ߵ����������������Ÿ��ȡ��ı���ȡ���������Ա༭�������俯�ﶨλ�ⶨ���ø�����Ӧ�����������Ҫ���ȸ���һ����һλһ����������������ߣ��Ƹ�Ӧ����ȥ���Щ�뼺������ĸ�����Թ�����֮�裬��Ϊ������ؽ�����ı��֣������������ĵ�֤��������һ������������������ߵIJ������š�

����������ʺ�ƽ������������������ʱ��д�����������˿ڵĸ��ԣ�������һ���Ҽǵ��ر��Σ�����Ը��ӵ��һ�����Է��Ե���Ȩ���Ҽ����������ֻӵ������Ȩ������ƽ����������ȷʵ�̺�������ĸ����Էḻ���������������˼���أ����ط������Ӧ�õ��༭���﷽����������㣺

��Ը��༭һ�����ŷ������������־���Ҽ�����Ա༭һ��ֻ�������������־��

������������֮�����Ķ�����ί���Լ���������������Ϊ������֮����Ӧ����������ƪ���壬�������˸���������������ʹ���������Ϊ��˵���ˣ�ָ��������Ӧ�ܾ���ǰ��������������ǣ�������֮��������10�º��Ϸ��������������������ƪ��ȶ�ġ�

�ԴӺ�ƽ����������ʮ���ĩ�������ij����������������ɡ�����������һֱ�ƺ��Ե����ֵغ�����������ν�����˵�һ��ѧ�ҡ��������˵�һ���ۼҡ������˵�һ�ʸˡ���������������ƽ���⼸������һ��ȴ��һ������ͻ���ص㣺�������۽���֮ս����������ɱ���������������꣨2002����Ю�ڶຣ��˶ʿ����ʿ��«�ԡ��ӵ�«�ѣ�����ġ�ɨ��α���ˡ���̨�������ǵ���Ҫ�롰������ϯ���ۼҺ�ƽ��չ�����ۡ��������˼ҽ���3�£���ƽȴһֱè�Ų�֨���������ƽ�����ˡ�ݼӢ��ū�š�һ�ģ��������ִ�������«���Ǹ��������������˵��������ѧ�ϵĸ���ᷢ�֣����������������ǣ�«�ѱ��������ģ����������Ӷ����ɵõı�����������ƽ��������ݼӢ��ū�š�����������ϯ������ݼӢ��ū�š������������н߾�����ϷŪ���֮���¡������ǵ���λ��������ϯ���ۼҡ�����һ������ط������ġ�������������,�ù�����Ϊ֮��������ս������ʱ�任�ռ䣬��«�ѽ������˶������ձ����ɴ�������ƽ�桰��ս������֮����ս�������ƻ��������Ƕ��⡣���ԣ����ˣ��ڣ���ƽ�����������ۿ�����ǡ��й�֮���������ǡ�����֮��������DZ�����ǣ�������ս��ƽ�ġ���ϯ����λ����������۵㱾����������չʾ�����۹��ס�������Ȧ���⣬����ƽѹ����������ɱ������˺��£���˵�Ǿٲ�ʤ�١����Ҹ���ǰ�������вܳ��ࡢ���з�ӵ¡�ǰ�������ɺ�ƽ�ġ����������ۡ������ף��������ʺ�ƽ��������������������ۡ����þ��գ��������ϡ���ô�����������Լ����������һ�Ρ������������֮���⣬��������һ�η�����פ��ʹ�ݱ�ը���������ɱ��ͬ������Ϊ�ҵĹ۵����ƽ�Ĺ۵㲢��һ�¡��ҶԺ�ƽ���������ܵĿ��ֶ���������ν����ը���۱�ʾ�����顣�ҵ��۵��ǣ��й�פ��ʹ�ݱ�ը����������ս��������ս�����ͬ�����õĽ�����ǽ�����Υ����Сƽ��躹����ޡ�������⽻³ç������ڷ�����һ�¼�ʱ����Ӧ����ͳ����һ������ը�����˽ᣬ��ʱ���й����ɶ�ִ��ۣ�Ҳ��Ӧ����ͳ����һ�������ң���������֮�IJ����������˽ᣬ��ʱ���й��������ִ��ۡ��෴����Ӧ����ս��������ս�������ȷֿ���������Ȼ�������ۺϵ���֤����������Ȼ�����ĵ�˼·�����в�����ս�˺�ƽ�Ĺ۵㣬������ս�˺�ƽ����֤��������֤���ס��ʱ���ƽ��ʼ�Ը強������ί�ߣ���֮�����ȵ��ѹ�������ɱ�����Ǻ�һ������ɿ����˵ã���һ�Σ�����������ȥ���Ϸá�������ί���ˣ����Ǿɴһ�����������̲ܳ���ͷ�ӵ�֮�����棺�Ӵ����ƽ���Ƶġ�����֮������ʡ�

�������ں���ü���������֯�о����˸���ִί���ί����������������ıʻᣬ�ϸ��˵��������Ψһ�ڳ����ξ�Ͷ���Լ�ȫ��������һ�����������֯�����Ǵ����Լ����������й�������Ⱥ���������Ա˵ĸ�ͬ���ܣ������������ƶȽ���������Ļ���ȥ����̽��һ���ġ���Ȼ����ʵ֤�������ڶ������ıʻ��ڶ��й���������Ⱥ��Ľ��ƻ���Ƴ��ԣ���һ���α��������������ƴ�������£������Գ���ʧ�ܶ����ա���

�ߺ�����ʮ��ĥһ�����ҵ��Ը���ʦ���̡����ߺ��߶������ıʻ��ʵ �����Ͼ���ȫ������

[����]

[����]